Sorti le 26 novembre 1988 sur NEC PC-8801, Snatcher est l’un de ces rares jeux qui, dès ses premières minutes, font comprendre qu’ils n’ont pas été conçus dans l’optique d’un simple divertissement. Écrit et conçu par Hideo Kojima et publié par Konami, le titre s’impose comme une tentative ambitieuse : transposer l’atmosphère du film noir et de la science-fiction mature dans les limites techniques des micro-ordinateurs japonais de la fin des années 80.

Contexte technique et contraintes — créativité née des limites

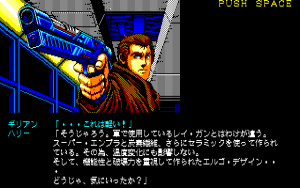

Le PC-8801 n’était pas une machine prévue pour des "blockbusters" audiovisuels modernes : processeur modeste, palettes limitées et support de son FM (YM2608) plutôt que des samples CD. Plutôt que d’être un handicap pur, ces contraintes ont poussé l’équipe à imaginer des astuces de narration : frames fixes très travaillées, portraits dessinés qui renforcent l’intensité dramatique, et une bande-son optimisée pour les capacités FM de la machine. Le rendu graphique du PC-88 décline le jeu en écrans fixes aux couleurs souvent restreintes, mais explorées avec une vraie sensibilité — jeux d’ombres, silhouettes humides des néons, détails sur les visages — ce qui crée une esthétique immédiatement identifiable.

Techniquement encore, la version PC-88 utilisait le meilleur du sound chip YM2608 pour créer des motifs synthétiques et des ambiances sonores qui compensent l’absence d’échantillons riches : la musique ne cherche pas l’« orchestration » mais plutôt la suggestion, l’atmosphère — un choix qui fait sens dans un jeu où la tension narrative prime.

Récit et écriture — polar cyberpunk en format interactif

Narrativement, Snatcher est d’abord un polar. Le joueur incarne Gillian Seed, amnésique et fraîchement recruté par la division anti-androïdes Junker, qui enquête sur des automates appelés « Snatchers » — créatures qui tuent puis prennent l’apparence de leurs victimes. Kojima mêle enquête procédurale, faux suspects, indices insignifiants mais révélateurs, et retournements progressifs. Le texte et les dialogues sont au cœur du gameplay : la progression dépend d’une écoute attentive, d’un questionnement méthodique et d’un usage judicieux des objets et des informations recueillies.

Ce qui distingue particulièrement la version PC-8801, c’est la manière dont l’écriture compense le peu d’“action” graphique : les scènes se déroulent presque comme des pages de roman animées, où chaque réplique, chaque description d’environnement porte le récit. L’amnésie du héros, fil conducteur classique, est exploitée non seulement comme ressort dramatique, mais comme mécanique de jeu — le joueur découvre le monde en même temps que Gillian, ce qui renforce l’immersion.

Design des personnages et direction artistique — emphase sur l’émotion

Les portraits et écrans fixes du PC-88 sont plus que de simples illustrations : ils définissent l’identité des personnages. Les artistes (crédits d’époque) composent des visages et des postures qui suggèrent des biographies entières — un luxe narratif précieux quand la machine ne peut pas animer finement. Le contraste entre des arrière-plans souvent froids et des portraits aux traits marqués donne au récit son ton mélancolique et cynique, parfait pour un thriller urbain. La lecture visuelle, combinée aux textes, crée une sensation proche de la lecture d’un roman graphique. MobyGames+1

Gameplay et structure — enquête avant tout

Le gameplay est résolument axé sur l’investigation. Pas d’open world ni de combats nerveux : l’interface favorise l’exploration de zones, l’interrogation de PNJ, la découverte d’objets et la résolution d’énigmes textuelles. Des segments plus rythmés apparaissent parfois (rencontres tendues, séquences de tir simplifiées), mais ils répondent surtout à une volonté de varier le tempo et de ponctuer la progression. Le vrai moteur du jeu reste la narration — avancer nécessite souvent de comprendre la logique sociale et psychologique des personnages, et de recouper des indices. hardcoregaming101.net+1

Cette approche marque une différence fondamentale avec la plupart des productions contemporaines : la récompense pour le joueur n’est pas la « victoire » mécanique, mais la révélation d’un pan d’histoire, l’éclairage progressif d’un complot. En ce sens, Snatcher est plutôt un roman policier interactif qu’un jeu d’action.

Musique et son — l’ambiance comme élément prédominant

La bande-son de Snatcher (Konami Kukeiha Club / compositions adaptées à la puce FM) est un pilier de l’expérience. Plutôt que des mélodies mélodramatiques longues, la musique propose des motifs courts et des nappes oppressantes, des signatures sonores qui reviennent en fonction des environnements et des tensions narratives. Ces motifs aident à construire la mémoire auditive du joueur : une boucle, un arpège, et tout l’écrin sonore d’une ruelle néon-pluvieuse est rappelé. Les rééditions et sorties vinyles modernes témoignent de la qualité et de l’aura de ces compositions.

Thèmes philosophiques et éthiques — identité, imitation et humanité

Derrière l’enquête policère se cache une réflexion sur l’identité : qu’est-ce qui fait qu’un être est « humain » quand son enveloppe peut être copiée à l’identique ? Kojima exploite la figure du double et l’angoisse d’usurpation comme métaphore de peurs sociales — perte de la confiance, paranoïa envers la technologie, fragilité des relations. Le traitement n’est jamais didactique : il surgit des confrontations entre personnages, des choix narratifs et du dévoilement progressif des responsabilités institutionnelles. Ce sont ces couches philosophiques qui, rétrospectivement, annoncent la palette thématique qu’exploitera Kojima dans ses œuvres ultérieures.

Réception à l’époque et postérité — d’une œuvre culte à un classique influent

À sa sortie, Snatcher sur PC-8801 n’a pas connu une circulation massive hors du Japon — sa plate-forme et son format limitaient l’audience internationale. Pourtant, parmi les amateurs et la presse spécialisée, il a rapidement acquis le statut d’œuvre marquante pour son ambition narrative. Les versions ultérieures (MSX2, PC Engine CD, puis Sega CD et conversions 32 bits) ont contribué à élargir sa réputation, mais c’est bien la version originale qui conserve un charme brut et radical — celle d’un Kojima qui expérimente le récit interactif à un stade très précoce de sa carrière.

Aujourd’hui, Snatcher est étudié comme un jalon du jeu d’aventure narratif et comme une œuvre de référence pour qui s’intéresse au croisement littérature/cinéma/jeu vidéo. Les rééditions de la bande-son et la présence régulière du titre dans les listes de « jeux cultes » prouvent que son empreinte ne s’est pas estompée.

Conservation, émulation et accès moderne — fragile mais vivant

Le PC-8801 est une machine d’archive : préserver des jeux comme Snatcher implique émulation, dump de disquettes et documentation des versions successives (PC-88, MSX2, CD-remakes). Les différences entre éditions (scènes ajoutées, doublage, musiques CD) montrent combien une œuvre peut évoluer selon son support — d’où l’intérêt des historiens du jeu vidéo à comparer les versions pour comprendre l’évolution de la narration interactive à l’époque. Pour le joueur contemporain, la version PC-88 offre une lecture historique indispensable : elle montre l’état brut d’une création avant ses polissages CD.

Pourquoi rejouer la version PC-8801 ?

Reprendre Snatcher dans sa version PC-8801 aujourd’hui, ce n’est pas chercher la « meilleure » technique ou le gameplay le plus confortable — c’est accepter une expérience historique où l’écriture et l’ambiance priment. C’est aussi une leçon de game design : comment raconter une histoire dense quand les moyens visuels et sonores sont limités, comment construire l’émotion par le texte, le cadrage d’écran et la répétition musicale. Pour qui s’intéresse aux origines du « jeu narratif », l’édition PC-8801 est une masterclass de contrainte créative.

La version PC-8801 de Snatcher (26 novembre 1988) reste une pièce majeure de l’histoire du jeu vidéo. Elle illustre à la fois la capacité des créateurs à transcender les limites matérielles et la puissance d’une écriture vidéoludique qui met l’enquête, la paranoïa et la quête d’identité au centre de l’expérience. En reconnaissant ses limites techniques, elle convertit ces dernières en forces narratives : l’ambiance, l’écriture et la musique deviennent les véritables protagonistes. Pour les amateurs de cyberpunk, d’histoire du jeu vidéo ou de design narratif, la version PC-88 est une œuvre à (re)découvrir — non pas comme une relique poussiéreuse, mais comme un texte vivant d’où tant de jeux modernes ont puisé.