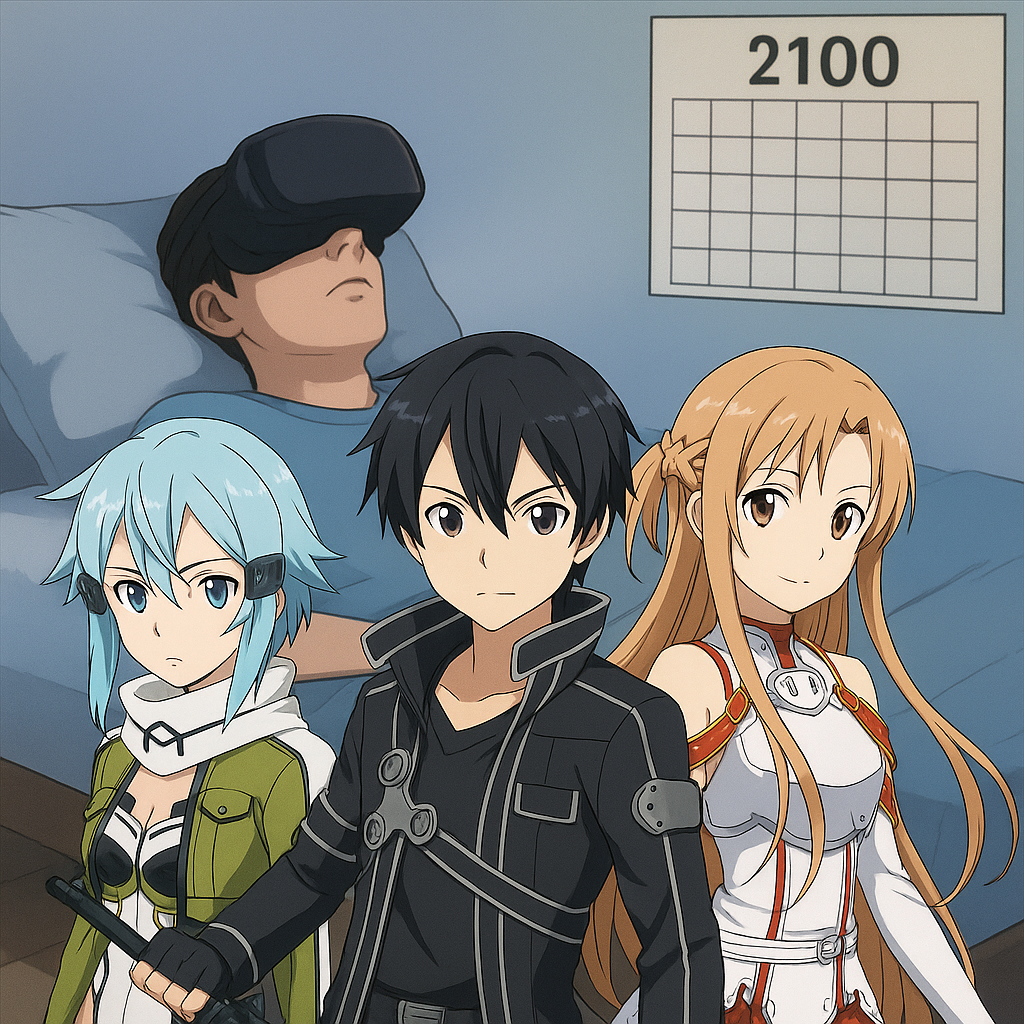

Nerve Gear dans le monde réel ? — Comment une immersion « totale » comme dans Sword Art Online, pourrait voir le jour entre 2045 et 2100

(Texte prospectif, rationnel et prudent — pas de mode d’emploi technique ; seulement des voies plausibles, des barrières réalistes et des garde-fous indispensables. Un possible devenir du monde du gaming.)

1) Ce que nous voulons dire par « NerveGear »

Quand on parle de « NerveGear » on pense à un appareil capable de remplacer la perception corporelle normale par des sensations générées par machine, et — dans la fiction — de prendre le contrôle de l’expérience motrice. Dans la vraie vie, l’objectif scientifique plausible et éthique serait plus limité : permettre une immersion sensorielle très riche et un échange bidirectionnel réel-temps entre cerveau et machine, sans dommage ni perte de l’autonomie du sujet.

Ce dossier explore comment une telle technologie pourrait émerger entre 2045 et 2100, pourquoi elle est improbable avant 2045, quelles étapes techniques et médicales sont nécessaires, et quelles précautions sociales, juridiques et biomédicales devront encadrer son développement et son usage.

Pourquoi pas avant 2045 ? les verrous actuels

Plusieurs barrières rendent peu vraisemblable l’apparition d’un système d’immersion sensorielle « total » (sécurité et qualité de l’expérience) avant 2045 :

Compréhension incomplète du code neuronal sensoriel et moteur. Traduire de façon fiable des patterns électrophysiologiques en sensations riches (texture, pression fine, goût complexe) impose une cartographie très fine du cortex et des voies sensori-motrices, variabilité inter-individuelle incluse. Nous n’en sommes pas encore au point de générer des sensations multi-modalités larges et stables sans calibration invasive et forte personnalisation.

Limites matérielles : électrodes durables, capteurs haut-débit et biocompatibles, interfaces nerveuses périphériques robustes et non-irritantes demandent des avancées en matériaux (revêtements, memristors, graphène, etc.) et en miniaturisation qui prennent des décennies à industrialiser et valider médicalement.

Sécurité et éthique : pour être acceptée, la technologie doit démontrer une sécurité absolue (absence de lésion neuronale, pas d’effets neurotoxiques), ceci exige des essais longitudinaux et des cadres réglementaires stricts. Les gouvernances médicales et civiles actuelles évoluent lentement ; l’autorisation d’appareils invasifs à large diffusion nécessitera du temps.

Bande passante et latence : pour l’illusion complète, il faut très faible latence et bande passante énorme entre cerveau, réseau et rendu multisensoriel. Les architectures edge/cloud, la compression neuronale et les IA prédictives doivent être ultra-optimisées et garanties adversarial-proof.

Acceptabilité sociale : implants, interventions chirurgicales, dépendance potentielle et risques d’atteinte à la vie privée sont des sujets sensibles qui demandent des débats publics et des normes juridiques.

En résumé : avant 2045, on aura probablement des progrès majeurs (BCI non intrusifs efficaces pour commandes simples, implants intracorticaux pour applications médicales, casques VR ultra-précis), mais pas l’« immersion sensorielle totale » qui nécessite la convergence de toutes les briques citées plus haut.

Trajectoire technique plausible (2045 → 2100) — étapes et points d’étape

Voici un cheminement progressif — non linéaire, multidisciplinaire — que la recherche et l’industrie pourraient suivre pour aboutir à une immersion très avancée d’ici la seconde moitié du XXIᵉ siècle.

1) 2025–2045 : maturation des BCIs et de la « réalité augmentée neuronale »

Perfectionnement des interfaces non invasives (EEG, optique fonctionnelle, systèmes combinés) pour commandes et perception simple ; amélioration en résolution grâce à capteurs nouveaux et traitement IA.

Implants cliniques spécialisés (ECoG, micro-arrays) consolidés pour restaurer des fonctions : prothèses motrices, implants auditifs/visuels améliorés. Donne des données essentielles sur la stimulation sensorielle directe.

Haptique haute définition : surfaces tactiles, exosquelettes portables, combinaisons à retour haptique (suivi commercial et médical) qui augmentent progressivement la fidélité du feedback corporel plutôt que de le remplacer.

IA multimodale capable de synthétiser retours sensoriels plausibles à partir d’états internes du monde virtuel en latence ultra-faible via edge computing.

2) 2045–2060 : intégration sensorielle avancée et interfaces périphériques sécurisées

Stimulations périphériques sophistiquées : stimulation ciblée des nerfs périphériques (nerf cutané, nerf vestibulaire) par implants/minicapteurs non destructifs pour reforger le toucher, la pression, l’équilibre. Ces interfaces peuvent, de façon locale et plus sûre que la stimulation corticale directe, recréer des sensations corporelles complexes.

Progrès en codage neuronal : modèles d’apprentissage profond et de métamodélisation (apprentissage transfert entre cerveaux) qui permettent de traduire signaux virtuels en patterns de stimulation que le système nerveux interprète comme « sensation ».

Standards médicaux internationaux et cadres d’essai éthiques pour évaluer la neuro-sécurité des interfaces (risque d’infection, fibrose, plasticité inadaptée).

3) 2060–2080 : stimulation corticale contrôlée, immersion multisensorielle cohérente

Stimulation corticale non destructive : technologies comme stimulation magnétique focalisée à très haute résolution, ultrason focalisé et micro-électrodes biocompatibles capables d’activer motifs sensoriels dans les aires corticales primaires et associatives, avec protocole adaptatif de sécurité.

Boucle fermée : systèmes de monitoring en temps réel (EEG/ECoG/outils métaboliques) qui ajustent les stimulations pour éviter la sur-excitation, la fatigue neuronale ou la plasticité pathologique.

Rendu multisensoriel fusionné : visuel, auditif, tactile, vestibulaire, gustatif/olfactif partiellement simulés via combinaison de stimulation périphérique, stimulation corticale et rendu physique (générateurs d’odeurs contrôlés, patchs gustatifs). L’expérience s’éloigne progressivement des périphériques « écran + manette » pour devenir apprentissage sensoriel guidé.

4) 2080–2100 : immersion quasi-complète et standards de sécurité mûrs

Immersion à large spectre : pour qui accepte un implant contrôlé et certifié, l’expérience peut recréer un vaste spectre de sensations cohérentes et permettre un échange sensoriel riche entre « cerveau » et « monde virtuel ».

Interfaçage moteur assisté, jamais forcé : au lieu de bloquer physiquement le corps (dangereux et non éthique), des systèmes avancés combinent assistance exosquelettique, feedforward moteur prédictif et verrouillage éthique logiciel pour synchroniser action physique et action virtuelle, réduisant le risque de mouvement dangereux.

Infrastructure légale et sociale : gouvernances internationales régissant certification, responsabilité, données neuronales, droit à la déconnexion et interdiction de coercition.

Aspects technologiques détaillés (sans mode d’emploi)

Voici les briques techniques nécessaires — décrites haut-niveau — et leurs défis respectifs.

Interfaces neuronales : périphériques vs corticales

Périphériques (nerfs sensoriels) : moins invasifs, potentiellement remplaçables et plus sûrs. Idéaux pour rendre sensations tactiles, température, vibration, position.

Corticales (cortex somatosensoriel, visuel, auditif) : offrent un réalisme supérieur mais impliquent un rapport bénéfice/risque plus fort et demandent des garanties biomédicales strictes.

L’approche pragmatique préférera un mix : périphérie intensive + stimulation corticale ciblée seulement pour les sensations impossibles autrement.

Rendu visuel et auditif : de l’écran au cortex

Évolution attendue : écran/optique de haute qualité (projections rétiniennes ou lentilles électro-optiques) puis, pour certaines applications médicales ou extrêmes, stimulation directe du cortex visuel. La stimulation corticale ne doit rester qu’une option médicalement encadrée.

Haptique et proprioception

Combinaisons de solutions : combinaisons/vestes haptique, tapis et plateformes force-feedback, stimulation nerveuse périphérique donnant le sentiment d’impacts, textures et forces, complétées par exosquelettes pour restituer sensation de masse et inertie.

Olfaction / gustation

Les deux restent techniquement difficiles. Des systèmes de délivrance chimique contrôlée (micro-cartouches) et des stimulations de structures olfactives/ gustatives cérébrales seront possibles, mais leur usage devra rester très réglementé à cause du contact chimique et du risque d’expositions répétées.

Calcul et intelligence

Edge computing pour latence minimale, architectures neuromorphiques pour traiter signaux neuronaux, compression neuronale (codage efficient du « contenu sensoriel ») et IA générative pour prédire/anticiper la perception et réduire la bande passante.

Conséquences sociétales & économiques — la nouvelle carte du monde des gamers

Si une immersion très avancée devient possible et sûre, les effets seraient profonds :

Sur le loisir et la culture

Nouvelles formes de narration et art immersif : jeux-mondes vécus comme environnements physiques, dramaturgies interactives basées sur sensations.

Économie des expériences : services live, contenu sensoriel premium, places de marché pour objets/expériences virtuelles dotés de « réalité sensorielle » exclusive.

Disparités : coût élevé initial → fracture d’accès, risque d’élite immersive. Politiques publiques devront prévoir subventions et accès médical pour usage thérapeutique.

Travail, éducation, santé

Téléprésence sensorielle révolutionnaire : formation pratique à distance (chirurgie simulée, entraînement vecteur), thérapies par immersion (expositions contrôlées pour phobies, rééducation sensorielle).

E-santé : monitoring continu du cerveau et interventions préventives, mais aussi risque de "surveillance neuronale" si données mal gouvernées.

Relations humaines et psychologie

Empathie augmentée possible (partage sensoriel), mais aussi risques d’aliénation sociale, addiction, dissociation entre vécu virtuel et réel. La santé mentale devra être priorisée (limites d’usage, programmes de désengagement).

Risques spécifiques au corps et au cerveau et précautions essentielles

Certains risques sont exclusifs aux technologies à forte intrusivité ; voici les plus critiques et les mesures de protection indispensables.

Risques neurologiques et physiques

Lésions tissulaires, infections, fibrose d’implant : seules des procédures chirurgicales et matériaux validés peuvent réduire ces risques.

Plasticité mal dirigée : stimulation répétée pourrait réorganiser les circuits de façon indésirable ; protocole de rotation des schémas de stimulation et périodes « off » obligatoires.

Crises, excitotoxicité : monitoring EEG/biomarkers et alarmes automatiques pour couper la stimulation en cas d’anomalie.

Risques cognitifs et psychiatriques

Dépendance comportementale : politiques de temps d’usage, systèmes d’alerte, programmes de suivi psychiatrique.

Désorientation sensorielle : phases de recalibrage entre réel et virtuel, entraînement progressif, systèmes d’authenticité (indicateurs permanents rappelant l’état réel).

Troubles de l’identité : surveillance clinique et accès facilité à des soins psychothérapeutiques spécialisés.

Sécurité électronique et cyber-risques

Intrusion / piratage : priorité absolue — hardware sécurisé, cryptographie quantique possible pour protection des trains de données neuronales, architectures « air-gapped » pour fonctions critiques.

Coercition et manipulation : lois pénales contre l’usage non consentant, mécanismes matériels de coupure (kill-switch personnel impossible à outrepasser) et audits indépendants.

Gouvernance, normes et modèles juridiques indispensables

La technologie nécessitera un écosystème juridique inédit :

Statut des données neuronales : données biomédicales au plus haut niveau de protection ; interdiction de vente sans consentement explicite.

Droit à l’oubli neuronal : mécanismes techniques et juridiques pour supprimer en toute sécurité les traces de l’expérience.

Certifications médicales : toute interface invasive doit être traitée comme dispositif médical de classe très élevée, avec essais cliniques et surveillance post-marché.

Responsabilité : attribution de responsabilité (fabricant, opérateur de service, utilisateur) en cas d’incident neurologique ou psychologique.

Usage éthique et principes fondateurs proposés

Pour éviter dérives et catastrophes sociales, quelques principes à promouvoir dès aujourd’hui :

Primauté du bien-être : la conception vise d’abord à améliorer la santé et la qualité de vie ; les usages ludiques restent subordonnés aux garanties de sécurité neurologique.

Consentement volontaire, informé et revocable : chaque utilisateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment et quitter l’expérience sans risque.

Transparence et auditabilité : protocoles de stimulation, logs d’événements et accès contrôlé pour auditions indépendantes.

Accès équitable : politiques publiques pour limiter la fracture d’accès.

Protection des mineurs : interdictions ou régulations très strictes pour les personnes en développement cérébral.

Scénarios d’évolution : du meilleur et du pire

Scénario prudent et bénéfique (souhaitable) : progression maîtrisée, usage médical puis récréatif strictement régulé, retombées positives : réhabilitation, nouvelles formes d’éducation, d’empathie et d’art.

Scénario dystopique (à éviter) : commercialisation précoce sans essais robustes, piratage d’interfaces, contrôle social, addiction massive et inégalités renforcées.

Conclusion — pourquoi il faut préparer la société maintenant

La faisabilité technique d’une immersion sensorielle très avancée est plausible à long terme (2045-2100) si et seulement si plusieurs conditions convergent : avancées en neurosciences, matériaux et IA ; normes médicales strictes ; protections juridiques fortes ; acceptation sociétale construite. Le temps d’un demi-siècle à venir est celui des choix : développer la science et les institutions nécessaires pour que des technologies puissantes restent au service des personnes, pas de la contrainte ou du profit à court terme. Les joueurs, les chercheurs, les juristes et les politiques doivent commencer aujourd’hui à co-construire ces garde-fous.

Frise technologique et temporelle (milestones) — 2025 → 2100

2025–2035 : consolidation et normalisation des BCIs cliniques et de la réalité immersive

Progression technique : amélioration des implants intracorticaux pour restaurations (prothèses sensori-motrices), perfectionnement des interfaces non invasives (EEG haute résolution, optique fonctionnelle) et diffusion massive de réalité virtuelle/augmentée de haute qualité (résolution, fovéation, haptique basique). Rôle : ces dix ans fournissent les données cliniques et les premières architectures logicielles sûres. Cadre règlementaire : premières directives internationales sur "données neuronales" et dispositifs implantables. Pourquoi c’est important : on valide la sécurité des matériaux, on comprend mieux la plasticité induite par la stimulation, et on met en place de vraies études longitudinales sur effets secondaires. Impact social : adoption large de la VR/AR, acceptation accrue des traitements BCI médicaux.

2035–2045 : haptique réaliste, nerfs périphériques, IA prédictive faible-latence

Progression technique : combinaisons avancées haptique+exosquelette, progrès des interfaces périphériques (stimulateurs nerveux non destructifs), IA temps réel devenue standard pour réduction de latence perçue (prédiction motrice). Rôle : on obtient des retours tactiles et proprioceptifs très convaincants sans forcément toucher le cortex. Cadre réglementaire : certifications strictes pour interfaces nerveuses périphériques. Pourquoi c’est important : la majorité de « l’illusion corporelle » se gagne par stimulation périphérique et synchronisation temporelle, évitant la plupart des risques corticaux. Impact social : applications prothétiques et rééducatives de grande portée, marchés ludiques « augmenté » sur portable.

2045–2060 : fusion périphérie-cortex en boucle fermée, micro-interfaces biocompatibles

Progression technique : micro-électrodes biocompatibles à long terme, stimulation ultrasonique focalisée, premiers systèmes à boucle fermée combinant monitoring métabolique/EEG/ECoG pour ajuster stimulation en continu. Rôle : on commence à pouvoir contrôler et synchroniser sensations complexes (texture, pression, équilibre) avec un haut degré de sécurité. Cadre réglementaire : essais cliniques étendus, normes internationales d’interopérabilité, lois de protection des données neuronales. Pourquoi c’est important : l’immersion devient plausible pour des publics sélectionnés (utilisation médicale et pro). Impact social : naissent des centres d’expérience immersive autorisés (clinique / divertissement contrôlé).

2060–2075 : rendu multisensoriel cohérent et latence ultra-faible à l’échelle locale

Progression technique : architectures edge + neuromorphiques pour compression neuronale, réseaux 6G/7G pour latence minimale sur services distants ; intégration haptique globale (exosquelettes légers), simulateurs vestibulaires portables, systèmes d’odeurs/gouts micro-dosés sûrs. Rôle : cohérence temporelle cross-modal possible (vision, son, toucher, équilibre, goût/odorat). Cadre réglementaire : certification d’éthique d’usage récréatif, cadres d’assurance responsabilité. Pourquoi c’est important : la suspension d’incrédulité devient durable et sûre pour sessions contrôlées. Impact social : adoption grand public graduelle dans les pays régulés ; premières industries de création d’expériences « sensorielles complètes ».

2075–2090 : immersion largement disponible, interfaces standardisées, protections juridiques matures

Progression technique : miniaturisation et baisse de coût des implants périphériques sûrs ; procédés non invasifs de stimulation corticale à haute résolution validés pour usages limités ; outils de calibration automatiques inter-utilisateurs. Rôle : la technologie est industrialisée et normalisée, les contenus se multiplient, l’économie sensorielle explose. Cadre réglementaire : chartes internationales (droit à la déconnexion neuronale, prohibition de la stimulation coercitive), protection renforcée des "neuro-data". Pourquoi c’est important : on peut proposer des expériences très proches de la « totale immersion » de fiction, avec garanties. Impact social : tourisme immersif, enseignement pratique, nouvelles formes de travail à distance, mais aussi fractures d’accès.

2090–2100 : immersion quasi-complète au niveau sensoriel pour utilisateurs certifiés

Progression technique : stimulation corticale ciblée pour sensations subtiles (texture fine, continuité somatosensorielle), pipelines IA capables de traduire états virtuels en patterns neuronaux individuels, infrastructures de sécurité quantique pour protéger flux neuronaux. Rôle : la qualité de rendu atteint des niveaux où l’expérience subjective se confond pour l’utilisateur avec « réalité augmentée complète ». Cadre réglementaire : maturité des législations, assurance obligatoire, registres d’expérience et de incidents. Pourquoi c’est important : l’analogie avec Sword Art Online devient plausible sur le plan sensoriel (sans la partie fictionnelle de blocage corporel coercitif). Impact social : réorganisation culturelle majeure du divertissement et de la formation, nécessité d’un cadre éthique universel.

Vision développée : comment l’immersion atteindrait le même degré de qualité que dans Sword Art Online — ce que ressentirait le joueur réel

Principes d’exigence pour « niveau SAO »

Pour atteindre une immersion comparable à la fiction SAO (c’est-à-dire : indistinction subjective entre virtuel et réel pendant la session), il faut simultanément remplir trois critères : félicité sensorielle (richesse multimodale), cohérence temporelle (latence et synchronisation) et continuité corporelle (proprioception + agence motrice). L’expérience ne dépend pas d’un seul canal mais de la fusion de tous.

1. Visuel : de l’écran au champ perceptif complet

Ce que le joueur verrait : un rendu fovéal ultra-défini, expansion du champ visuel (vision périphérique fluide), profondeur et occlusion physique crédible, rendu des micro-motions (yeux, cils, mouvements de tête) sans artefacts. Sensation subjective : absence d’« écran », perception d’un environnement stable et tangible. Conditions techniques nécessaires (perçues par l’utilisateur) : résolution perçue sans pixellisation, latence de mise à jour « imperceptible » (< ~20 ms end-to-end pour interactions visuo-motrices), absence d’incohérences entre mouvement et image.

2. Audition : spatialisation intime et dynamique

Ce que le joueur entendrait : sources sonores spatialisées avec HRTF personnalisée, réverbérations dynamiques cohérentes, sons tactiles (impact) perçus au bon endroit. Sensation subjective : la scène sonore indique avec précision la distance, la matière et la direction des événements. Conditions techniques : latence très faible, rendu binaural person-specific, synchronisation parfaite avec le visuel.

3. Tactile & haptique : toucher, textures, collisions

Ce que le joueur ressentirait : contact de surfaces (rugosité, chaleur, pression), coup d’épée, recul d’une arme ou vibration fine d’un moteur, sensations de tenue d’objet. Sensation subjective : lorsque la main virtuelle touche une pierre, le joueur sentra la résistance et la texture comme si sa main était dans la réalité. Comment c’est rendu : combinaison d’exosquelette léger (forces globales), patchs tactiles haute-résolution (micro-actuateurs) et stimulation des nerfs cutanés pour les sensations fines. L’utilisateur note un réalisme tactile proportionnel à la densité des points de stimulation et à la congruence temporelle.

4. Proprioception & vestibulaire : poids, inertie, équilibre

Ce que le joueur ressentirait : masse d’un objet, effort musculaire nécessaire, basculement d’équilibre quand on monte une pente, accélération dans un véhicule. Sensation subjective : la « lourdeur » et la position du corps sont crédibles ; tomber dans le virtuel provoque le réflexe d’extension des bras. Rendu technique : exosquelette adaptatif + stimulation ciblée des afférences proprioceptives et du système vestibulaire (via stimulation nerveuse périphérique ou méthodes non invasives focales). L’intensité est calibrée pour éviter nausée et conflit sensoriel.

5. Goût & odorat : puissants déclencheurs émotionnels

Ce que le joueur pourrait vivre : odeurs d’un feu de camp, goût d’un fruit virtuel. Sensation subjective : même si encore plus délicats à implémenter, ces canaux multiplient l’authenticité émotionnelle de l’expérience. Rendu technique : micro-dispenseurs chimiques sûrs + modélisation des schémas olfactifs ; dans les versions très avancées, stimulation des zones olfactives corticales pour sensations précises (usage strictement réglementé).

6. Agency et contrôle moteur : sentir que « c’est moi qui bouge »

Ce que le joueur constaterait : latence sensorimotrice tellement faible que les intentions de mouvement précèdent la sensation de mouvement ; retour haptique et visuel combinés valident l’action. Sensation subjective : sens de l’agentivité intact — le joueur sait qu’il est l’auteur de l’action, même si la sensation est produite par la machine. Voici la clé : le système ne prend pas le contrôle du corps ; il synchronise et amplifie l’intention. Toute manipulation externe sans consentement est inacceptable et devrait être techniquement impossible (kill-switch matériel, audits).

7. Présence et continuité : immersion prolongée sans dysphorie

Ce que le joueur vit : sentiment durable d’être « là », oubli progressif de l’environnement physique, mais capacité à revenir instantanément si besoin. Sensation subjective : la disjonction « virtuel/réel » devient floue pendant la session, mais le joueur conserve la capacité de désengagement volontaire et sécurisé. Techniques de transition : indications perceptuelles (lumières, tonalités), phases de dés-habituation et protocole de « grounding » pour revenir au monde réel en douceur.

Ce que ressentirait le joueur — scénario sensoriel typique (exemple narratif)

Tu mets le casque et l’interface de contact, l’algorithme de calibration exécute quelques mouvements guidées (toucher léger, tourner la tête) ; en moins d’une minute, la scène s’ouvre. Tu marches sur une passerelle en bois : la vue périphérique affiche le balancement, le son du vent vient de gauche, sous la plante de ton pied la texture granuleuse se fait sentir via une vibration ciblée, ta cheville perçoit l’inclinaison via retour proprioceptif, et quand tu saisis un pommeau de rambarde tu perçois sa froideur et sa légère aspérité. Tu donnes un coup d’épée et ressens le choc dans l’avant-bras, la résistance simulée d’un rondin, la légère odeur de sciure, et une vibration « interne » qui renforce l’impact. Si un ennemi t’attrape, tu ressens une pression sur le torse et le système enchaîne une micro-séquence de son/vision pour signifier la contrainte ; tu peux activer un « kick out » d’urgence en pressant un bouton physique: la session se termine en sécurité, tu réapparais dans la salle réelle, ton cœur encore accéléré, tes muscles réels ayant fait un micro-effort via l’exosquelette.

Exigences de performances perceptibles (valeurs d’usage)

Ces cibles sont celles que l’utilisateur final percevra comme essentielles pour l’illusion :

Latence sensorimotrice end-to-end : idéal < 20 ms perçu ; objectif tolérable < 40 ms pour certaines interactions non critiques.

Taux d’échantillonnage sensori-neuronal : suffisant pour représenter détails tactiles (kHz pour micro-actuateurs tactiles) ; la compression and prediction IA réduisent la charge réseau.

Nombre de canaux tactiles effectifs : ordre de grandeur perceptuel (des centaines à milliers de points répartis sur mains/torse) ; la résolution effective dépendra de la fusion périphérique+corticale.

Robustesse du « kill switch » : action matérielle immédiate, hors réseau, qui coupe la stimulation électrique/physique en < 1 s.

Précautions médicales et protocoles d’usage (pour protéger corps et cerveau)

Avant l’accès

Bilan médical complet : neurologique, cardiologique, psychiatrique, antécédents épileptiques.

Consentement éclairé : risques connus, procédures d’urgence, durée d’exposition recommandée.

Phase d’acclimatation : séances courtes guidées, calibration individuelle.

Pendant l’usage

Limitations de durée : p. ex. sessions initiales ≤ 60 min, puis progressif avec monitoring. Entre séances, période de repos sensoriel (minimum 1 séance pour 24 h selon intensité).

Supervision active : personnel formé, monitoring biomédical (rythme cardiaque, EEG simplifié, oxygénation).

Kill switch physique accessible à l’utilisateur et tiers responsable (service).

Protocoles anti-malaise : retours temporels, réduction d’intensité multimodale à la première altération (nausée, vertige, confusion).

Après l’usage

Debriefing : questionnaire d’état, recommandations (ne pas conduire si mal à l’aise), suivi psychologique si nécessaire.

Logs et suivi : stockage des logs d’expérience pour audits (chiffrés, propriété de l’utilisateur).

Gouvernance, privacy et protection des données neuronales

Neuro-data = catégorie protégée : normes semblables voire supérieures aux données médicales. Accès strict, anonymisation forte, interdiction de monétisation sans consentement explicite et revocable.

Transparence algorithmiques : les mappings stimulation ↔ sensation doivent être documentés et audités.

Responsabilité claire : fabricants, hébergeurs et opérateurs d’expérience répondent chacun de leurs responsabilités.

Scénarios d’usage bénéfiques (santé, formation, culture)

Rééducation motrice : feedback proprioceptif augmenté pour accélérer récupération après AVC.

Thérapies d’exposition : phobies traitées en immersion contrôlée.

Formation professionnelle : chirurgiens, pilotes s’entraînant dans conditions sensorielles très proches du réel.

Art immersif : œuvres multisensorielles conçues pour éveiller empathie et exploration sensorielle.

Conclusion — réalisme, responsabilité, et calendrier à garder en tête

La frise montre que l’immersion « à la SAO » est techniquement plausible entre 2045 et 2100, mais seulement si le développement est guidé par des normes médicales strictes, des protections juridiques fortes, une science honnête sur la plasticité cérébrale, et une gouvernance éthique mondiale. Du côté de l’expérience pour le joueur, atteindre ce niveau signifiera ressentir des textures, des forces et des odeurs, percevoir la « masse » d’un objet et éprouver l’équilibre d’un saut avec une plausibilité suffisante pour suspendre l’incrédulité — tout en gardant virtuellement sa capacité de rupture et de retour au monde réel.